簡單說說IFS的基本觀點

1.

我們常常會用整體的方式來看待自己,比如說:“我就是個容易焦慮的人”或“我總是沒辦法控制自己的情緒”,但IFS提醒我們,這些特質只是我們內在的一部分,而非我們的全部。

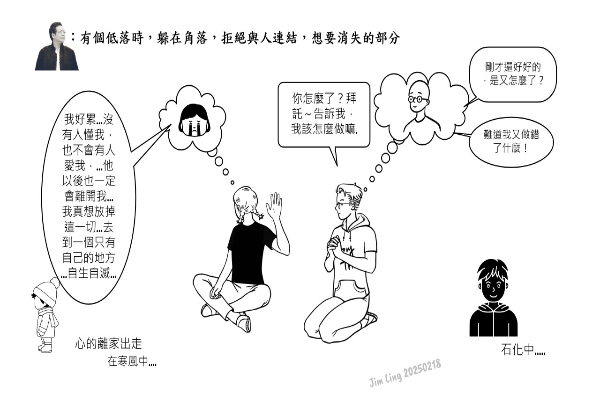

我們大部分人都會意識到自己有著不同的性格部分,有時候這樣,有時候那樣,而它們甚至是彼此衝突的。 這些部分,就像是我們內在的多重聲音。有時候我們跟自己說現在該做點正經事情了,但同時卻還在滑手機打混;內心明知道有項工作截止的時間快到了,卻整個人懶洋洋的拖延著不行動。又比方有一部分的我希望能夠有所成就,加薪晉級、人生光明閃耀,而另一部分的我卻想要躲藏,不想被注目,最好像是個隱形人一樣。(這常導致事業發展走走停停不上不下。)

除了顯現出這些自我干擾、自我衝突的情況外,這些部分也讓我們感到困擾,比如那個總是批評自己不夠好的內心聲音(內在批評者),或是那個控制不住要暴飲暴食的衝動。

IFS認為,我們每個人都不只是一個單一的個體,而是由許多不同的部分組成。這些部分各自擁有它們的記憶、感受與行為模式--每個不同部分就像一個獨特的人格。

2.

但IFS提到我們並不是單一的心智整體,而是有著許多不同的部分時,並不是說我們是那種病理意義上的多種人格,而是指出人格的多樣性、多面性或多種特質,其實是我們人類的正常的情況。

IFS的名言是:「這些特質只是我們內在的一部分,而並非我們的全部。」

所以一個IFS助人者不會說“我的個案酒鬼/酒癮患者”。而會這樣思考:

「不,他們不是酒鬼,他們是一個複雜的人,事實上,他們很可能是正在受苦的人。」

在IFS的視角下,會看到他內在有一個部分,必須透過喝酒來應對某種情境。這部分的行為並不是毫無道理,而是有它自己的邏輯與目的——或許它在幫助這個人逃避某些痛苦的記憶,又或者它學會了用這種方式來緩解壓力。沉浸在喝酒裡可能是他唯一能有的支撐。

IFS的關鍵在於不去責備這些部分,而是試著理解它們。

IFS的這個觀點,讓我們對於一些困難的人,甚至對自己的困難,有一種溫和友善的態度!

3.

針對我們心智的不同部分,這個取向用「內在家庭」這個詞彙,除了因為創始人是做家庭治療起家的之外,他有個比方,家裡好幾個房間,每間房間裡住一個成員,大姊,二哥,小妹等,平常他們都在自己房間裡呆著,只要其中的誰進到客廳,就掌握了客廳所有權,可以開電視放音響...;另外也比方該角色進入了「主控室」或控制台。如果你看過電影「腦筋急轉彎」就可以想像,當我們的「憂憂」(憂鬱的部分)或「歡歡」(JOY的部分)進入了主控室開啟各種調控按鈕時,我們整個人就會進入那種狀態,心境以及生活的色彩就變得陰暗或光亮。回到我們常見的情況,是不是有時候「挑剔鬼」或「擺爛」的角色/部分,進入了主控室,成為了領導的主角?。

IFS稱這時,那個部分「領導」了─它掌握了控制權,主導我們的行為,影響我們的情緒與決策。

所以回到上例,不是那個「人」是酒鬼,而是某個部分進入了主導的位置,它採取喝酒的方式,來「達到」什麼或「幫助」什麼。(而它為何如此,正是IFS助人者要去理解的。)

註:所以IFS的主要工作程序之一,就是要讓那個主導的部分(比方喝酒,或者拖延症.手機成癮.咬指甲.經常自責...)能夠退開來,離開主控室─這個IFS術語叫做解開融合(unblending)。好讓成年.成熟的自我─真正的我─IFS用大寫S來表明的Self(常翻譯為「真我」)來坐在主控室,此程序稱為真我領導(self-leadership)。

4.

IFS作為一個很人本的諮商助人取向(而且它可以用以協助創傷),希望我們可以理解並接納這些內在的掙扎。針對那些讓我們討厭或害怕的某個現身主導的部分(如癖症狂癮,或暴力傷害),首先要意識到它們只是我們的一個方面,而我們需要以某種方式退後一步,以便能更清楚地看到這部分,更重要的是,以同情和慈愛來對待它。

5.

在IFS的觀點中,沒有所謂「壞的部分」(no bad parts-這也是IFS系列出的一本書名),每一個部分都在試圖保護我們。確保我們能夠在這個世界上生存;而有些部分則承受了過去的傷痛,躲在我們內心深處不敢現身。(所以,讓人訝異的,那些拖延的部分,那些內在的批評者,那些嚴苛挑剔或憤怒,都叫做「保護者」。)

(但這有些違反慣性思維了!我們就是不喜歡那些狂暴或拖延,那些自我批評甚至自我傷害呀,它們都是應該「被矯正、被去除」的部分呀。這一點我會在下一篇多發揮。)

在下一篇文章裡,我會用潛意識的強迫重複模式(pattern)、生存策略和內隱記憶系統來說明之。

內在家庭系統療法(IFS)的核心在於理解這些部分,而不是與它們對抗;不需要壓抑或消滅這些內在部分,而是溫和地與它們對話,理解它們的動機。(註)

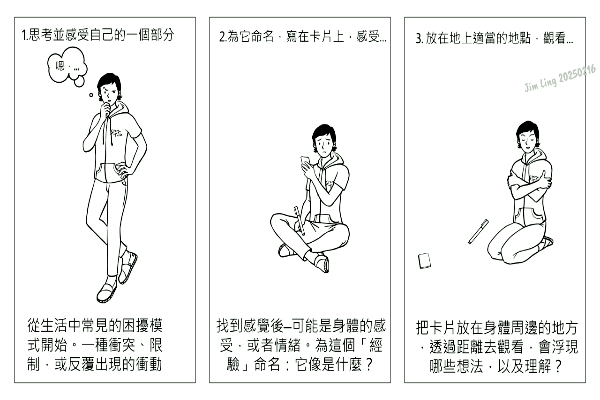

註:IFS在找出我們的「部分」之後,有一個步驟是為他命名。我工作坊的經驗,一開始學員給命名時比較有評斷─像是「擺爛鬼」「小搗蛋」「女暴君」,而在「理解」的程序之後─一般有五到六個問句,對這些部分的態度會改變,而命名也會跟著改變,這是好指標。通常若命名沒有改變為正面、友善的之前,我會建議學員在溝通理解的步驟多停留一會兒。

總之,IFS發展出一套理論模型,以及相對應的諮商協助方案和程序,讓我們成為自己的療癒者。當我們能夠好奇慈愛地探索自己的內在世界,並帶著同理心去理解自己的每個部分時,真正的、具有轉化性的改變才會發生。

.jpg)