IFS之「部分」是怎么形成的?

1.

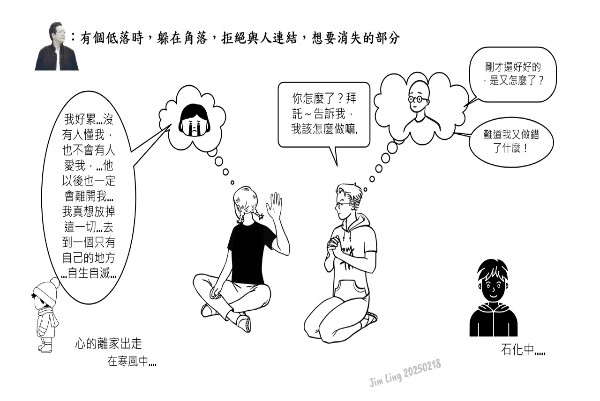

你我可能都有的困境

為何我們會有互相衝突的自我「部分」─一個想要變好、努力做計畫與執行,另一個則拖延打混又擺爛,這些自我干擾甚至自我阻礙,又是為什麼?

為什麼我們會有那些衝動、上癮行為以及莫名的情緒失控?

為何內心老是覺得自己不夠好(「無價值感」「冒牌者症候群」),老是批評指責自己(「負罪感」「內在批評者」)?

這些個帶給我們困擾的「部分」為什麼會暴衝出來,同時我(的理智)無法控制它们?

一般的理解,這是「潛意識的」,是一個總是在那裡的內在模式pattern─它的特性就是自動化執行、重複(像個電腦程式一樣),常被命名為部分part。

2.

內隱記憶

我要先講一個重要的概念:內隱記憶系統和神經觸發模型。(這能夠解釋為何這些部分如此全自動化又如此頑強。)

記憶概分為兩大類─敘事型記憶和內隱記憶。我們很多學習是內隱記憶型的,也就是我們不用意識去記住的學習經驗。常見的例子叫做“肌肉記憶”——當你學會了騎腳踏車,即使很多年沒騎,一旦上了車,你的身體仍然會自動找到平衡,因為你大腦神經網絡的連結已經牢固形成了,就像是刻印在唱片的刻痕裡,不會出差錯,也不需要再一次從頭學起。

你或許能回憶你小時候學會騎腳踏車的那個下午,誰幫你扶著單車,那天跌倒幾次以及終於你領會了,車子平穩往前直行的興奮感;而同時你的身體也記得了這項本領,就算經過二十幾年你沒碰腳踏車了,你還是能夠在一分鐘内再次掌握了騎單車的那一種「身體技能」。

能記得當天情景能說出內容的,是敘事型記憶。

而後者─你只要一上腳踏車,身體就能夠「回憶recall」出來騎車的技能/一系列的動作程序,就是內隱記憶(所以也叫做程序性記憶),有人稱為肌肉記憶。你如果打字能夠盲打─不需要看鍵盤就能打字,那就是內隱程序肌肉記憶。但若問你說出來,「家庭系統」這四個字你需要按下哪幾個鍵盤時,你極大可能答不上來,而你只要把手指放在鍵盤上,「身體」就能夠找出來。

3.

生存機制

再來,當你騎單車顛簸一下時,身體會自發採取反應,可能往左或往右偏一下,移動重心好來重新獲得平衡。這是內建在我們原始腦/爬蟲腦的功能,不需要經由頭腦的理智思索與評斷(後者屬於人類高級腦-大腦皮質部的功能)。

我曾花一段時間學習滑板,在我要跌倒時,我的身體也會自動反應─手會伸出去朝向地面─完全沒有頭腦思索考慮的時間,好避免我頭臉正面的受撞擊(所以練習時要戴上護具─特別是手肘和手腕手掌)!

我們要跌倒時的身體反應,是內建的,超越了理智層面的管裡─有一說這跟我們的基因祖先,活在樹上的小型哺乳類小鼠時代的求生神經反應遺留,因為它們墜落会遭受死亡威脅(樹下有虎視眈眈的捕獵者)。

也就是內隱記憶驅動時,我們的頭腦/理智部門是插不上手的。(by thy way,創傷都是內隱記憶而非敘事型記憶,當事人「不知道」为什么,就是一團莫名的驚慌感──因為沒有腦中的內容、沒有能夠說的任何訊息,但「身體」很有感覺!這就是創傷的治療,用認知述說取向比較費力的原因之一)。

先小結整理一下:1.內隱記憶是個高效學習系統,我們絕大多數的生活技能都在於此;2.他內建機制的第一順位考量是求生存、保衛個體;3.它的反應機制高於理智頭腦的權限(跌倒時的身體反應;受過某種驚嚇後只要再次聽到類似聲響立即緊張心跳變快...)。

所以,這種內隱記憶的特色─包括創傷的那些驚嚇顫抖反應,以及某個「部分」現身時的強迫行為(如暴食或咬指甲之類的)就是1.當下意識不知道,也不是理性能管制的。2.它是反射性突現的,要因應危機、威脅,或莫名的焦慮,因它的底層設定就是生存和保護。3.它具有強制性、驅動性,它會自動接管─自動化就是反射神經般地運作,不需要你頭腦同意。

4.

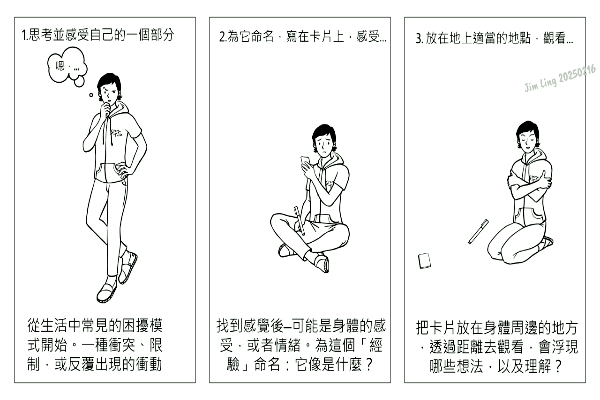

心理的肌肉記憶

類比於身體的內隱/肌肉記憶,心理上也有內隱記憶的機制。我們的行為模式,很多時候並不是經過理性思考後的選擇,而是出於這種“心理肌肉記憶”。舉個例子,假設你的母親是個挑剔、常罵人的人,你從小就在她的批評下學會了如何小心翼翼地應對她。當你長大後,即使已經遠離了童年的環境,只要遇到一個像母親那樣的人,你的身體仍然會不自覺地緊繃起來,內心也會自動進入防衛模式。

我有個學員上課時非常在意其他同學的遲到(這例子我寫在我的催眠書裡),每次有人晚進教室她就會疵的一聲,滿臉批判不高興。在帶她回溯時(當時我使用情感橋技術),她浮現了小時候她的媽媽常常催促她的景象,她的童年經常挨罵挨打,寫生字寫出格子外,上學穿鞋子晚了幾秒種...那個女孩在當時(潛意識地)學會了「不可以犯錯、不可以遲到」的規則,而更深層的信念是「我不好」,讓她緊張的是當表現不如人時,會激發那種可怕的要被打的深層感受(當然這些都是潛意識的,若沒有催眠,她不會聯想起來。)所以,她的內隱記憶系統形成了「要守規矩、不能犯錯,同時待人待己都很嚴苛」的部分。

另一個在上海的學員案例,她小時候每年暑假都會被送到鄉下爺爺奶奶家住一段時間,到一個陌生的、重男輕女的大家庭裡,有著不友善的伯叔姨嬸和大她好幾歲的堂兄姊們,這對小女孩來說太挑戰了。另外也常有孩童時期在學校被霸凌的學員哭著回憶…,試想,那種擔心害怕被罵被批評甚至被欺負排擠的日常,一個孩子的心智會形成什麼?

所以在爺爺家時,她得要有一副樣子,就算她回到自己家裡有著愛自己的父母,能夠放鬆下來「作自己」,但每年暑假重演的劇碼...只要她一被帶進爺爺奶奶家的那一刻,這個孩子完全不用去思考,那房子的味道、家具擺設,大人們说话的声音一出现...都會觸發孩子形成(學會)的內隱記憶系統─一整套神經網絡的反應模組:縮緊肩膀低著頭,不敢說話,要小心翼翼,吃飯不能吃太飽,不能去動自己想要玩的堂姊的玩具...。同樣的,被罷凌的孩子每次踏進教室聽到一堆同學在嘻笑時...,這些心理-神經模式就啟動。那個害怕的、不敢說錯話、不自信,想要縮起來躲起來的「隱形人」部分就出來了,這是他學會的最佳存活策略。記得,這並不是他刻意思考選擇這麼做,而是因為那孩子的潛意識(在當時)學會了:“要在這裡活下來,不受傷害,我得這樣!“

大腦神經系統是個極為優秀的學習機器,而這些學習的目的在於讓我們生存下來。

5.

模式與部分的形成

這些模式會延伸到相似的情境中。比如,當你遇到一個像媽媽一樣愛批評人的老闆時,那個在媽媽面前學會的保護模式可能會自動啟動。這就解釋了為什麼有時候我們會在某些場合突然變得不像自己,就好像被觸發了某種開關。所以,像上面舉的例子,童年的生活經驗裡─比方在學校被罷凌、長期在學習方面被老師羞辱、或每個暑假得住在爺爺奶奶家跟不友善的叔伯姨嬸堂兄姊弟生活在一起,孩子就會形成心理的記憶肌肉/神經反應模組,以「幫助應付」「保護」他後續碰到類似的情境時出來支援。

這就是「部分」形成的原因,很哀傷是吧?

它們出現的原因就是為了保護你(當時的你)。那些部分不知道,你已經長大了,而他用的方式(內在批評、僵硬死板、分心發呆不去感受...)其實也是當時那個小孩子的心智所能有的最佳策略而已。

這也是為什麼IFS強調:“沒有壞的部分。”即使是那些讓我們痛苦的部分,比如說內心嚴厲的批評者,它的存在其實都是出於保護的動機 。它只是在當時學會了一種它認為最有效的方式來幫助我們。(想像一個例子,小時候你學習不好或在學校被排擠,於是內在演化出一個大哥哥,經常說你要注意,你要做好,唉呀,你怎麼又搞爛了...他說這些話來刺激你警惕你,以免你又淪落到被欺凌的狀態─而那不是更糟糕嗎?這是大哥哥經常警告你以求避免的事情)。

當工作坊的練習進到「與部分對話:問它為何如此」時,有個問句:你是否擔心如果你不在了,你不這樣了,那麼小楨楨會怎樣?這時往往浮現哀傷以及記憶──那段童年的辛酸和瑟縮的情景,而這就是這部分(批評者)出現的初始理由!

6.

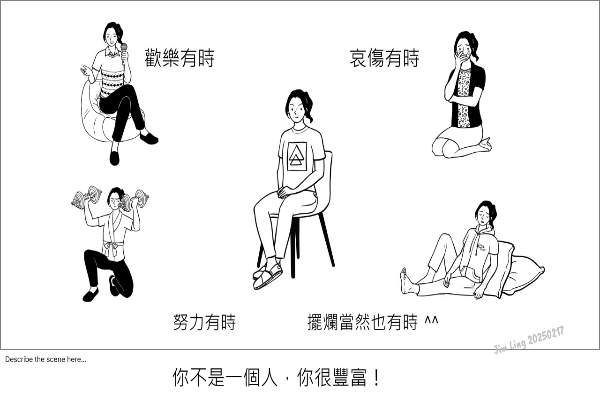

它們都是孩子

請記住這一點,當你很小的時候,你的心智演化出來的部分,也不會是成熟理性的,它們就是小孩!就像父母因事離家,不得不擔負起管家責任的大哥大姊,但他們還是孩子呀,他們的知識程度和處理事情的能力就在那裡。所以IFS會說這些嚴苛的「管理者」往往就是「父母化的孩童」─他們還小,但卻得要擔任小大人來管理,他們擔心的事情可多了,門窗要關好,外面有人敲門不要回答...你們趕緊去寫功課...那個襪子衣服都要給我收拾好!

結合上面提到被霸凌時出現的大哥哥的例子,所以我們會有內在批評、自我指責,是.常.態!因為裡面有一個老是擔心焦急的管理者。而我們常覺得自己不好也是常態!因為裡面就是有一個經常被數落這不對那不好的小小孩。

後續文章我會論述「部分的極化(polarization)現象」─凡是被壓抑的必奮起對抗,所以常被要求要努力要進取的,就會出現叛逆跟擺爛的對抗分子。這就是我們的心理劇場,也就是家庭系統觀的真義,家裡如果有一個很被偏愛被稱讚被重視的成就非凡的哥哥,很奇妙的就容易有個逃學愛玩搗蛋鬧事的弟弟(家族裡的黑羊?)。

那些擔負保護責任的部分,也是被凍結在過去─事情經過了,你長大了,但當時的那個受驚嚇的內在孩童還不知道,還在那兒擔心著,每當有人大聲說話斥責時,當時遭遇家暴虐待的小孩就會跑出來(佔據了主控台),而讓你(大人身體的你)發抖害怕,我是不是又做錯了什麼?(更底層的心思是,有壞事要發生了,我要被打了。)而如同我上面說的,這一切都是無意識的、全自动化出现的。

註:這樣描述對整個IFS體系還是有些過於粗略,IFS系統裡,有三大主體:保護者(還根據性質和功能不同,又分為管理者和消防員);流放者(簡單地說,是我們的創傷部分,因為傷痛和情緒太強烈而被關禁閉、隔離─流放出去);真我 true self, IFS 用「Self」,大寫的S來表明。